In questo blog spesso e volentieri ho affrontato tematiche che, perlomeno all’epoca in cui ne scrivevo, potevano essere considerate “di frontiera”: dall’impatto dirompente del cloud computing in archivi e biblioteche all’uso dei social network, dalla necessità che questi istituti adottassero strategie comunicative più raffinate (branding, marketing, etc.) alla sperimentazione di nuovi modelli gestionali (catalogazione diffusa, folksonomie, etc.) molteplici sono gli ambiti in cui ho spaziato.

In questo post voglio però esternare alcune mie perplessità: sarà infatti l’età che avanza oppure una sorta di reazione istintiva al “nuovo a tutti i costi” che periodicamente sembra impossessarsi della maggior parte di noi, ma la direzione che sta prendendo la biblioteca pubblica (ed in particolare quella di pubblica lettura) mi convince sempre di meno.

Se è vero che la biblioteca è un organismo che cresce, per scomodare Ranganathan e la sua quinta legge, e che come tale si adatta alla società nella quale essa è inserita, mi vien da chiosare che è altrettanto vero che, così facendo, essa corre il concreto pericolo di farne propri i difetti e le distorsioni.

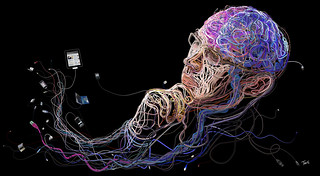

Accade così che le biblioteche si facciano trascinare da mode o comunque da tematiche a mio avviso non esattamente “core” (penso, di questi tempi, ai big data, dei quali vanno comunque ammessi i vantaggi gestionali, ed all’universo wiki) e, aspetto che porta in sé un bel carico di contraddizioni, fanno propri i ritmi della società moderna.

Ad esempio ogni anno, con svizzera puntualità, proponiamo maratone di lettura e sfide all’ultimo libro: a me sta ovviamente bene promuovere il libro e la lettura, ma non rischia di passare il messaggio che la quantità (in una sorta di “bulimia da lettura”) prevale sulla qualità?

Analogamente miriamo a creare biblioteche sempre connesse, sociali, con prestito H24, etc.: anche in questo caso l’obiettivo, meritorio, è quello di “andare dal lettore” (ergo, interfacciandosi con quest’ultimo non più e non solo “de visu” ma anche attraverso i social network), offrendogli dei servizi in linea con le nuove possibilità tecnologiche ed alle correlate nuove modalità di fruizione / lettura (ebook su tutto) etc. Pure qui vale la considerazione fatta poc’anzi: se il fine è meritorio, il risultato non rischia di essere controproducente? La butto lì, provocatoriamente: la proposta della biblioteca ai cittadini non potrebbe (dovrebbe?) essere anche quella, alternativa, di offrire un’oasi di tranquillità, un luogo di maggior “distacco” e “rallentamento” dei ritmi?

Uno studio Nielsen sullo stato di salute dell’e-book nel Regno Unito, diffuso qualche mese fa, conferma che i lettori britannici (mercato maturo) si stanno per certi versi disaffezionando dal libro elettronico e ne individua la causa proprio nella necessità, specialmente da parte dei lettori più giovani e più connessi, di “staccare” dalla tecnologia e dai ritmi sempre più ossessivi che essa impone (“Young people [are] using books as a break from their devices or social media”).

Pertanto, prendendo atto di queste esigenze manifestate dai lettori, non può essere considerato con interesse un riposizionamento strategico, o più precisamente una diversificazione dell’offerta, che preveda, accanto al Wi-Fi gratuito la presenza di aree ad hoc in cui “disintossicarsi” da Internet e da tutto ciò che ci ruota attorno?

Dal punto di vista operativo ciò si traduce, banalmente, nel pensare e progettare spazi specifici: se oramai una ventina d’anni fa Vittorio Gregotti, in un suo saggio all’interno del volume “La biblioteca tra spazio e progetto” (Bibliografica, 1998, p. 23), proponeva di “dilatare ed articolare gli spazi dedicati alle occasioni di socializzazione” nella convinzione (in via di principio assolutamente condivisibile) che “solo restando collettivamente necessaria, la biblioteca potrà, anche dal punto di vista dell’architettura, avere anche in futuro un ruolo collettivo ed urbano significativo”, probabilmente tale affermazione andrebbe aggiornata ed integrata; in particolare credo che, nel momento in cui le relazioni sociali e la biblioteca si fanno virtuali, l’obiettivo di preservare la vitalità della biblioteca nel suo contesto (sociale, urbano, etc.) reale sia raggiungibile a patto di articolare maggiormente gli spazi, prevedendone appunto alcuni, accanto alle “tradizionali” sale di lettura, postazioni di studio, etc. in grado di fornire agli utenti momenti di stacco / distacco, di riflessione, oserei dire di meditazione. Non a caso il modello a cui penso si avvicina tremendamente a quello delle celle monastiche presenti negli scriptoria medievali (ma ad esiti analoghi potrebbero condurre postazioni immerse in parchi urbani). I benefici sarebbero molteplici e spazierebbero dalla qualità della lettura (e qui si apre la questione dell’ambiente non distrattivo che influisce sulle capacità di interiorizzazione), alla rielaborazione attiva (a questo punto su base individuale, anche se alla fase “collettiva” ci si può tranquillamente dedicare in un secondo momento!) fino alla genesi di nuove idee.

Concludo con una precisazione che può apparire banale: nell’Italia profonda, quella dei piccoli Comuni e dei paesi, che a ben guardare costituisce per larghi tratti ancora l’ossatura della Nazione (e non a caso pure del sistema bibliotecario), la predisposizione di simili spazi non è probabilmente necessaria. Lo è, al contrario, nelle realtà urbane medio-grandi ed ovviamente nelle metropoli e nei grandi agglomerati urbani: è qui che andrebbe seriamente presa in considerazione l’opportunità di predisporre (ipotesi: almeno una biblioteca per ogni polo / rete bibliotecaria?) simili spazi (o, se volete, chiamiamole pure “postazioni di lettura”, per quanto sui generis!). In definitiva ogni realizzazione va personalizzata il più possibile ed adattata allo specifico contesto, il che, e qui torniamo al punto di partenza, equivale a rifiutare l’uniformazione e l’alienazione verso la quale, con la corsa spesso non adeguatamente ponderata ed anzi realizzata “a prescindere” al digitale, la biblioteca pubblica sembra invece tendere.

POSTILLA. In questo post ho parlato essenzialmente di biblioteche: è a questi istituti, infatti, che è stato richiesto, negli anni, di svolgere compiti di socializzazione (biblioteche come centri sociali / culturali) che, probabilmente, esula(va)no dalla mission specifica. Negli archivi, invece, il problema è sempre stato il contrario: visti spesso e volentieri “burocraticamente” come mero luogo di detenzione di carte, i pochi (proporzionalmente, s’intende) utenti che vi si avventurano sono spesso tuttora trattati – con mentalità tipicamente ottocentesca – come impiccioni da allontanare! In questi istituti sì, ci vorrebbe una “terapia” di apertura al mondo che passa anche, ma non solo, attraverso il digitale!